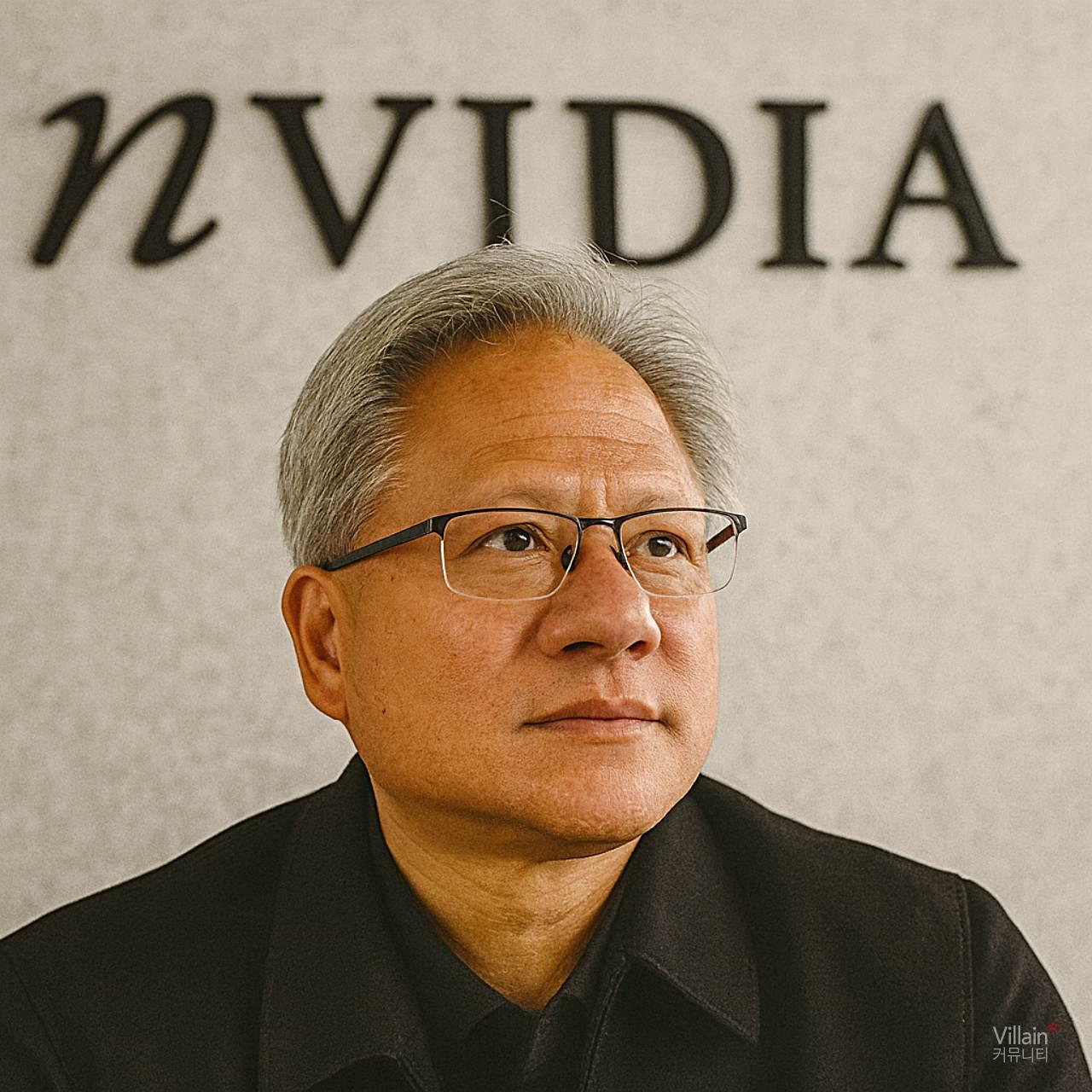

엔비디아, 게임에서 인공지능까지 이어진 GPU 서사

승인 :

2025-08-31 05:59:13

1

0

TAG

1

0

By 기사제보 및 정정요청 = master@villain.city

저작권자ⓒ 커뮤니티 빌런 18+ ( Villain ), 무단전재 및 재배포 Ai 학습 포함 금지

관련기사

관련기사가 없습니다.

Comment